« L’alphabet est la plus belle des choses, » déclarait Emanuel Geibel, le poète allemand du xixᵉ siècle, « car elle abrite toute la sagesse du monde. Seul·e, pourtant, celui ou celle qui sait l’assembler, pourra réellement le comprendre. »

Grâce au potentiel combinatoire des lettres, nous vivons dans un monde empli de livres, qui, jusqu’à récemment, étaient le moteur de la diffusion de la culture et de l’apprentissage de masse.

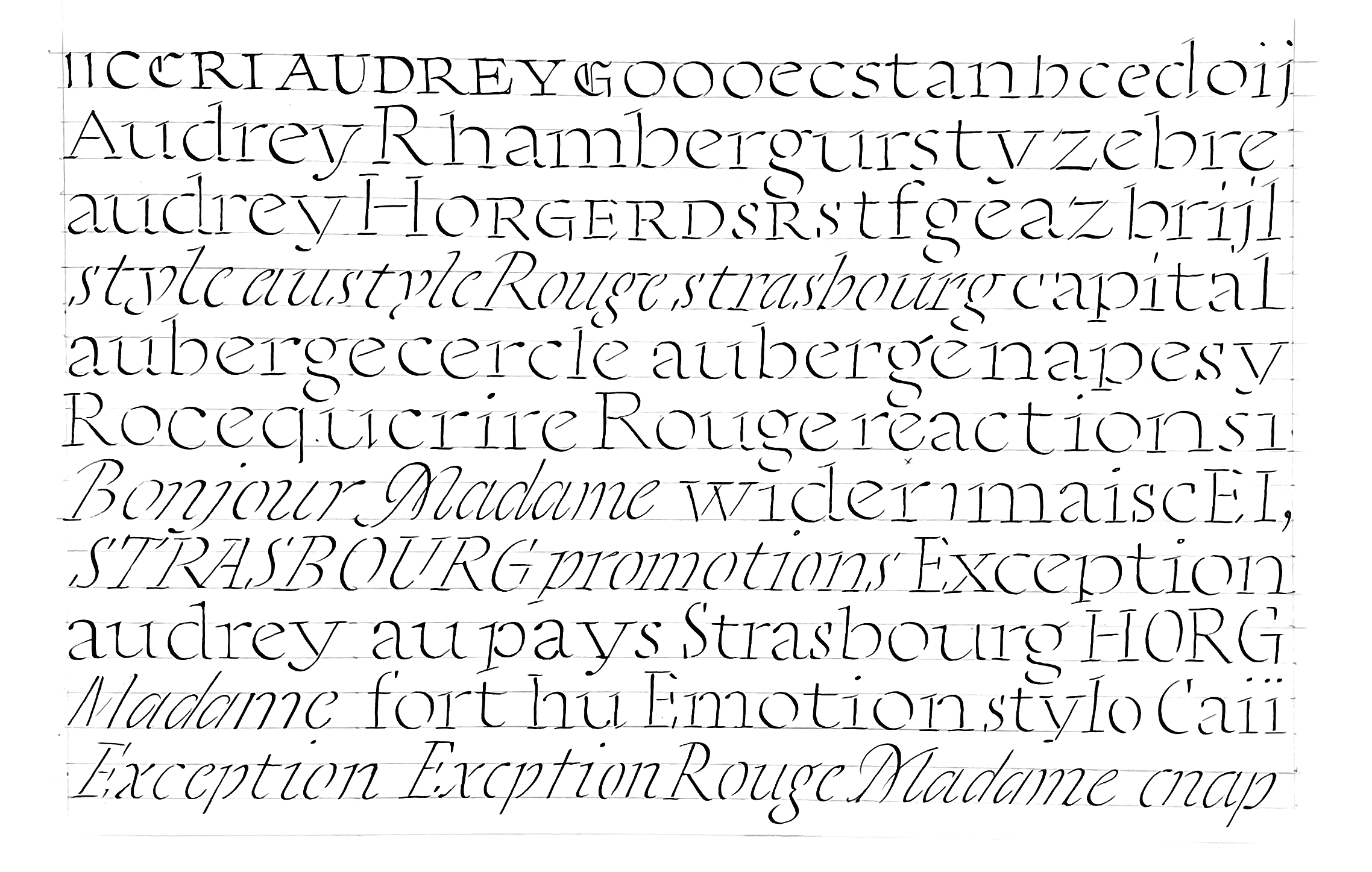

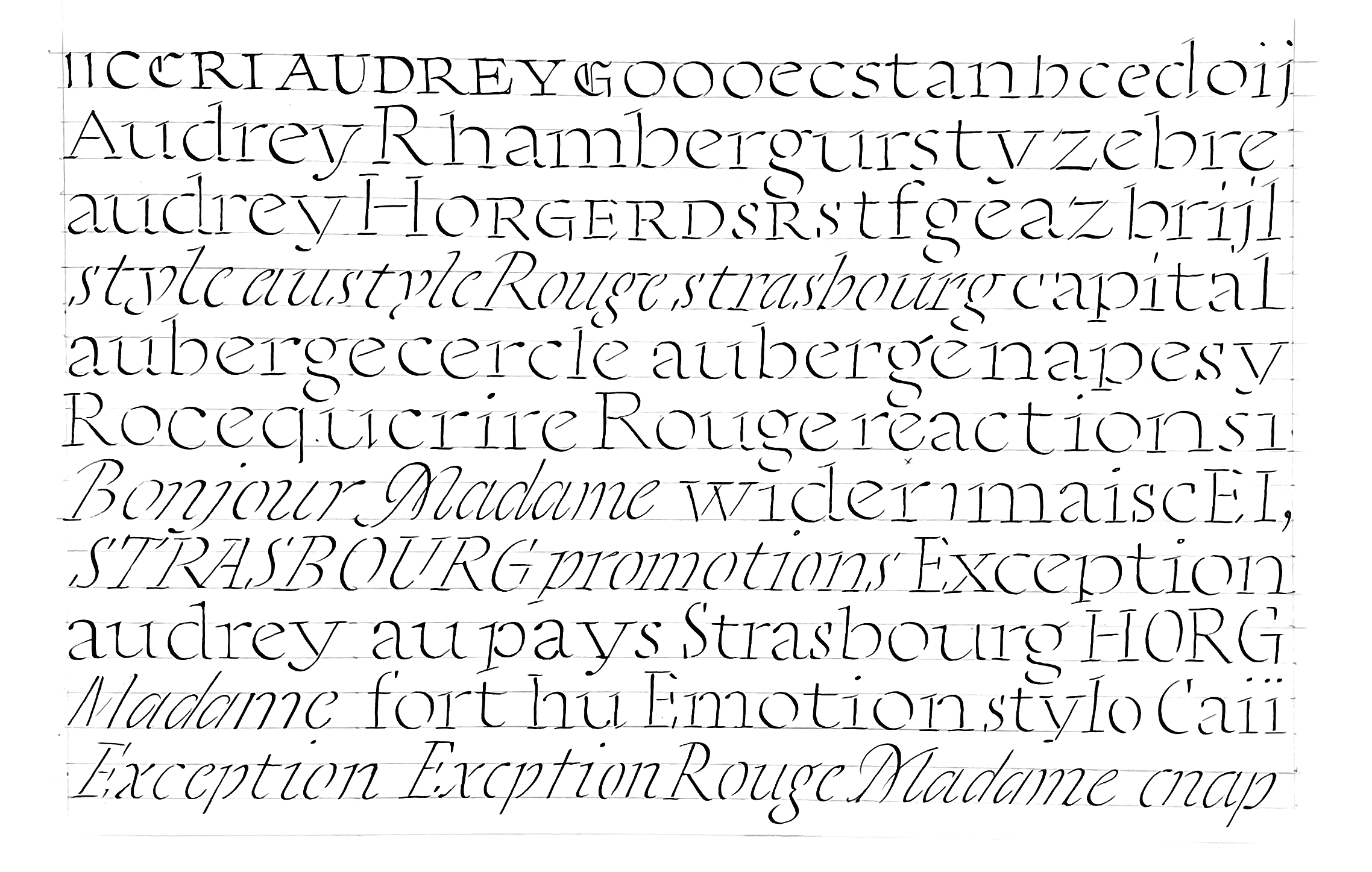

Au premier regard, l’alphabet latin donne l’impression d’avoir été sculpté par des artistes, ou peut-être, conçu par des ingénieur·e·s expert·e·s, soigneusement tracé au crayon sur une planche à dessin. Pourtant, nos lettres majuscules et minuscules sont nées d’une longue évolution de l’écriture manuscrite. Les formes majuscules se sont stabilisées à Rome pendant l’Antiquité, entre la fin de la République et le début de l’ère impériale, où elles sont utilisées pour de larges inscriptions peintes, ou gravées dans des murs et autres surfaces. Les lettres minuscules apparaissent plus tardivement. Elles proviennent des livres manuscrits produits par les scriptoriums du Moyen Âge. Malgré la transition qui s’opère au xv ᵉ siècle, passant des lettres gravées, peintes, et calligraphiées, aux lettres imprimées, la typographie entretient toujours un lien très étroit avec l’écriture.

Comme nous le rappelle le théoricien néerlandais Gerrit Noordzij, la typographie n’est que de l’écriture avec des caractères préfabriqués. Plus que quiconque, Noordzij a compris à quel point le trait constitue l’essence de la forme de nos lettres. Que l’on trace ce trait à l’aide d’un pinceau, d’un pochoir, d’un plotter numérique piloté par ordinateur, ou de tout autre instrument. La famille typographique Azimut illustre ces notions pour les lecteurs et les lectrices d’aujourd’hui, en créant des passerelles entre ces trois pans de la mise en forme textuelle : lire, écrire, construire.

La plupart des « familles » de caractères comportent aujourd’hui plusieurs « fontes » — la matérialisation numérique moderne des caractères typographiques — elles incluent souvent plusieurs dizaines de styles et déclinaisons différentes. Les concepteurs de caractères peuvent même produire ce que l’on appelle maintenant des « fontes variables », qui contiennent une quasi infinité de variations de styles typographiques. Néanmoins, les polices de caractères les plus utilisées en typographie contemporaine restent toujours le Regular, l’Italic et le Bold.

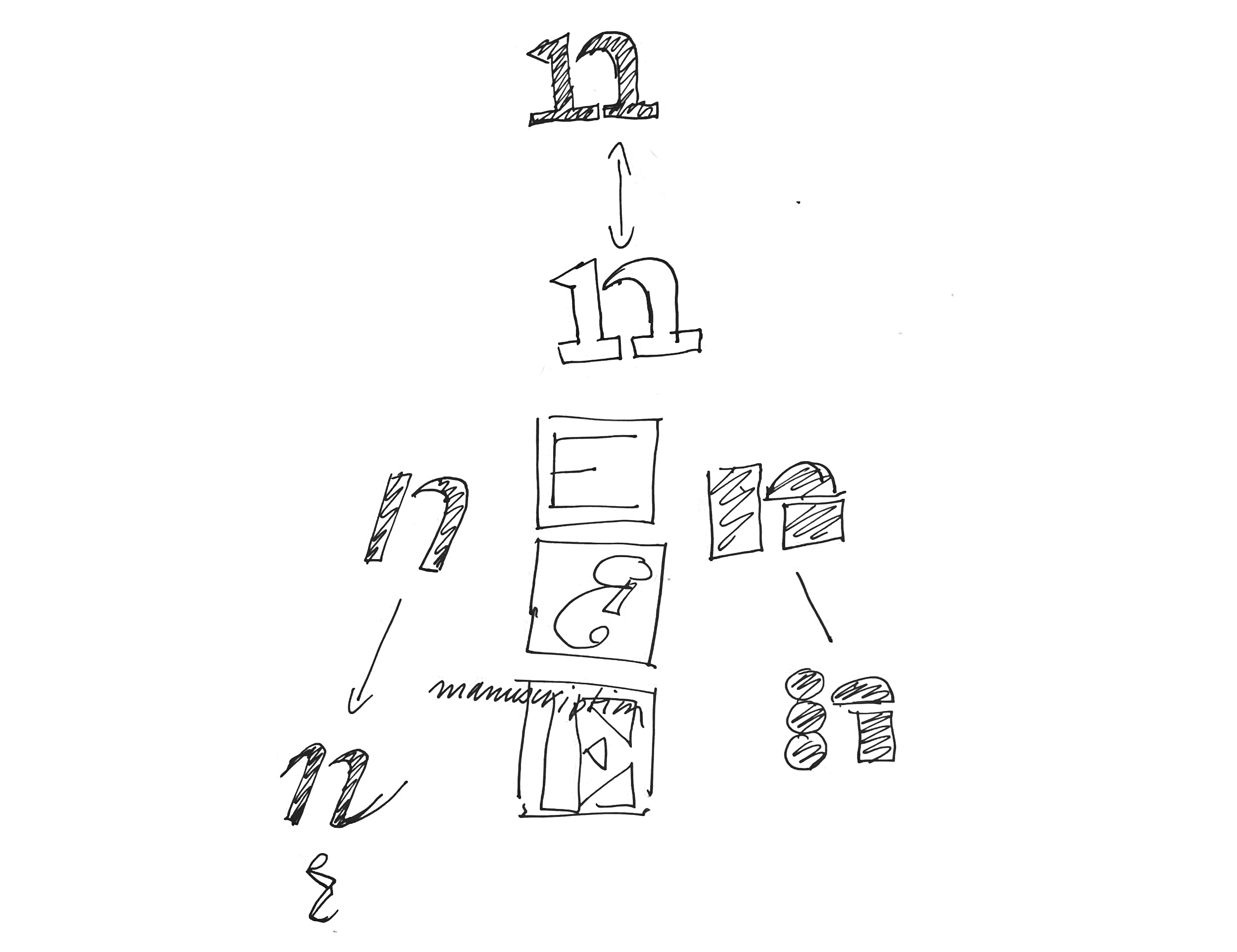

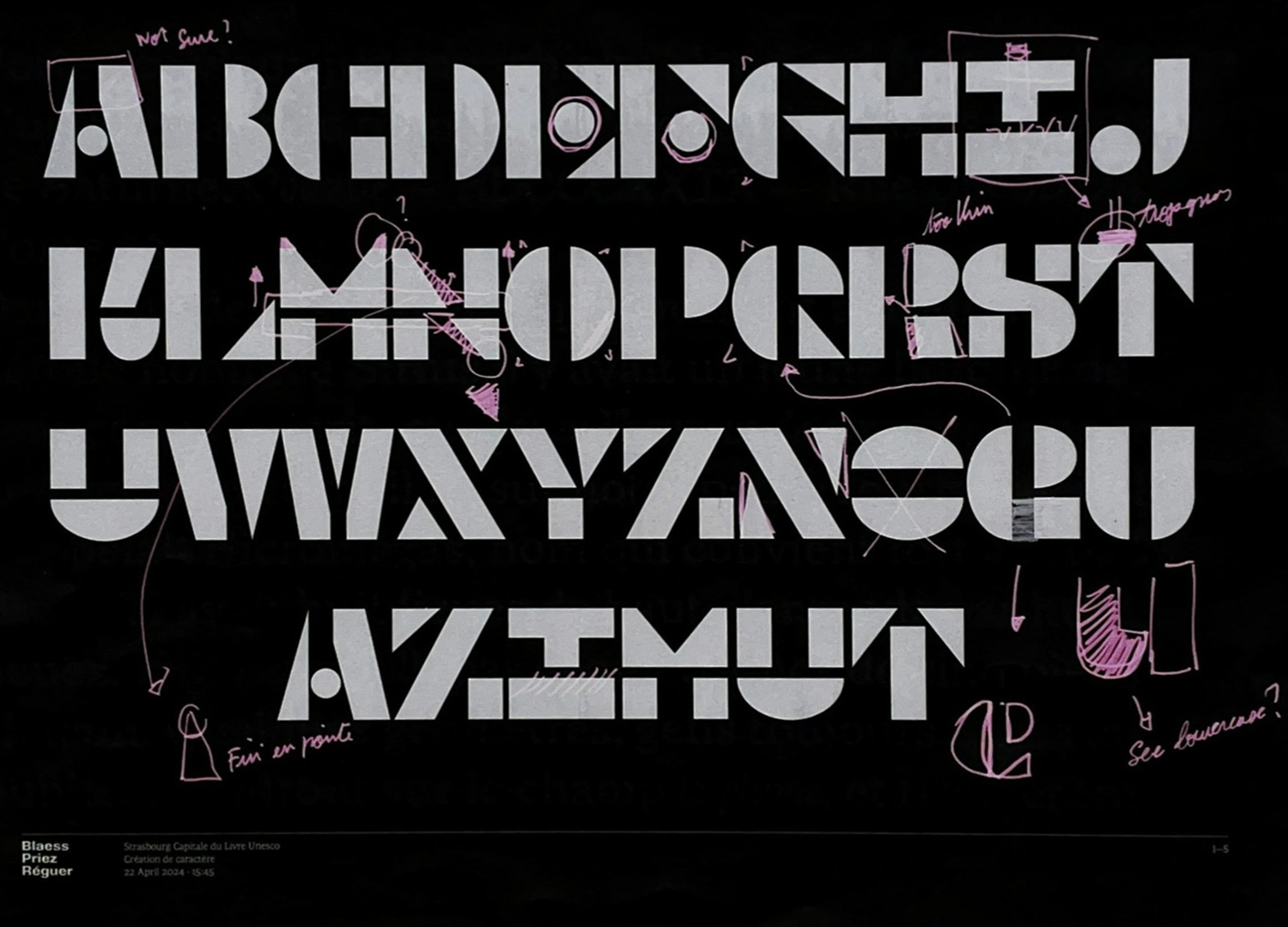

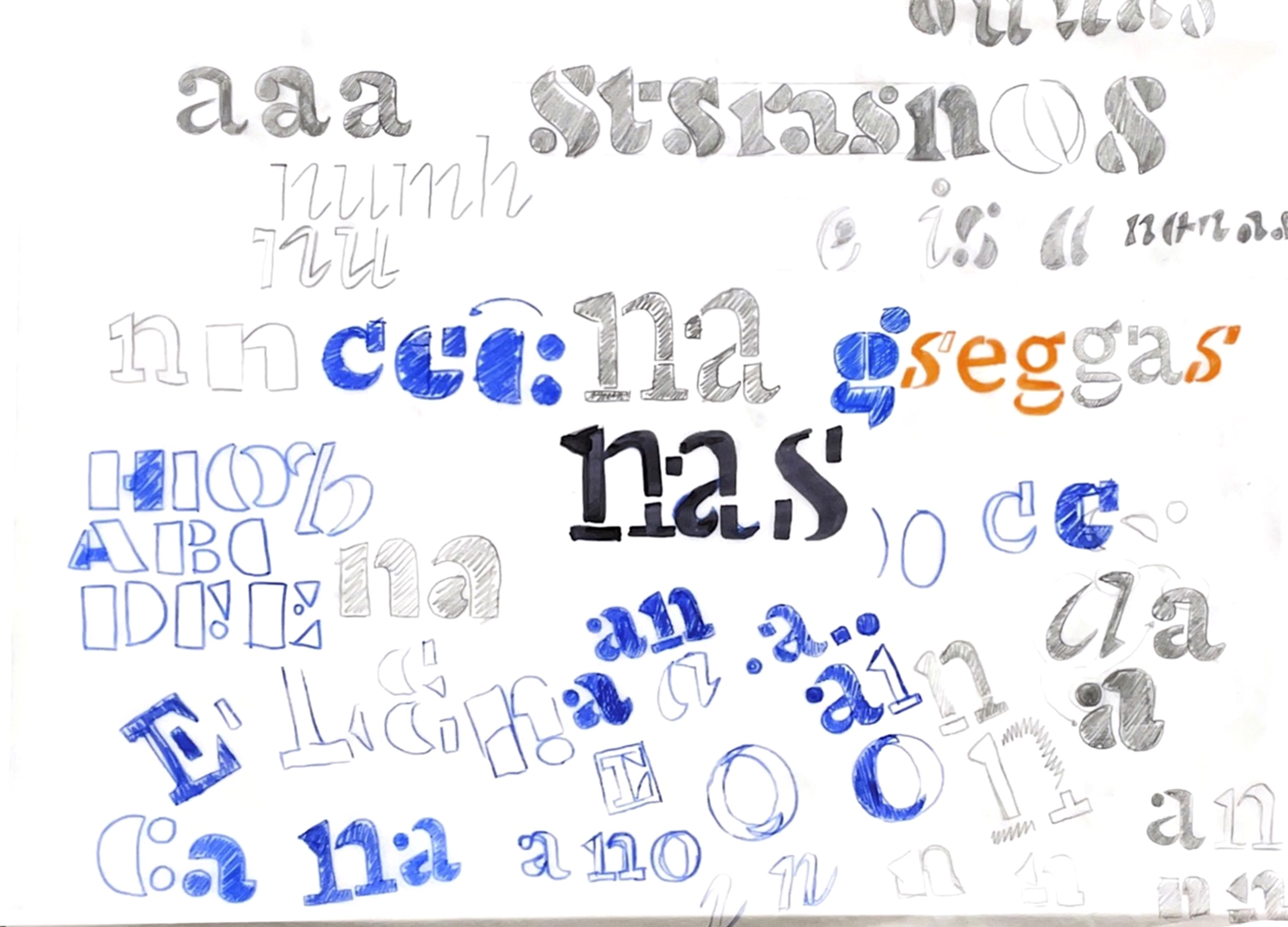

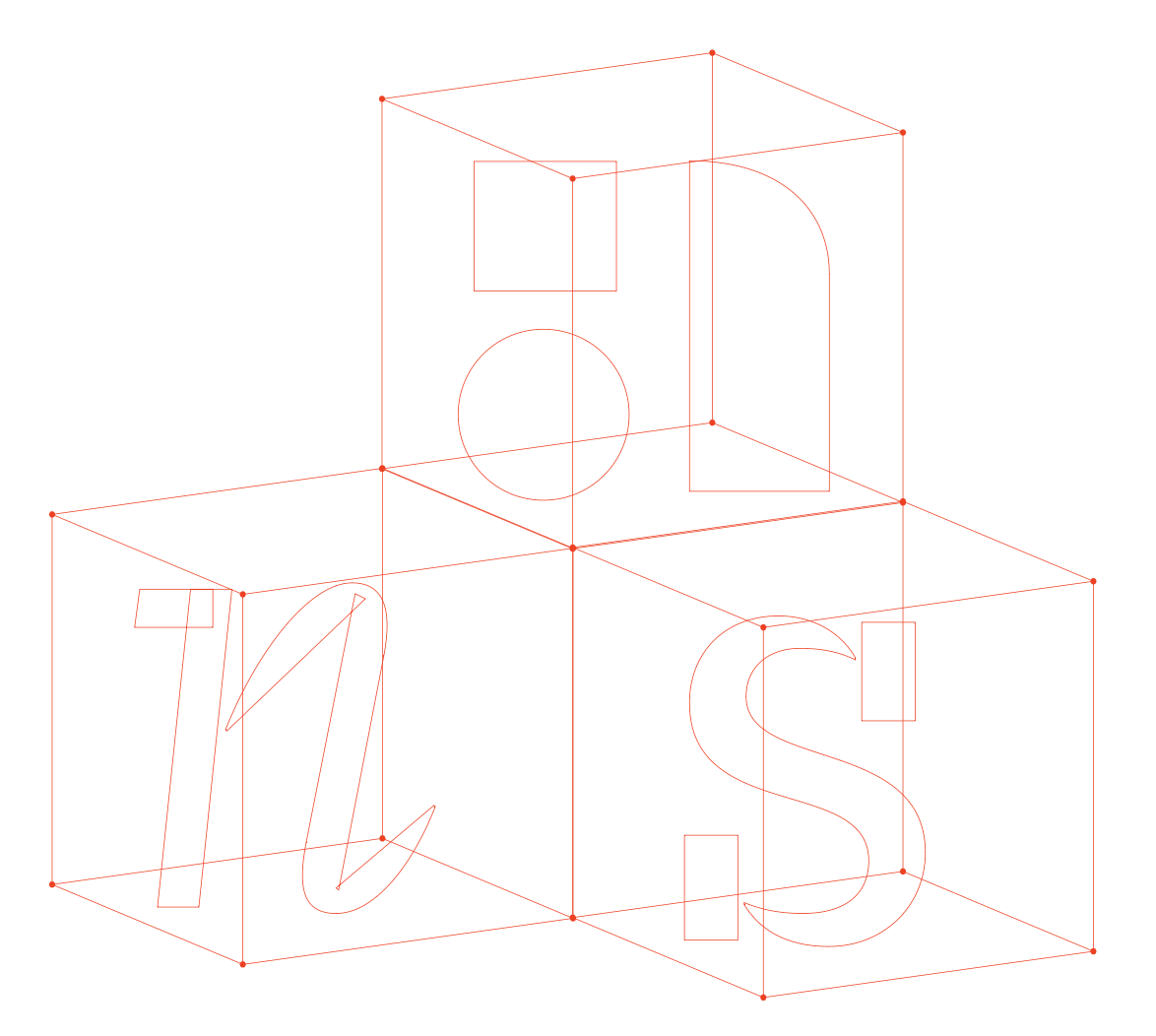

Azimut propose exactement cela. Ni plus, ni moins. Alors que la plupart des familles de caractères classiques mettent l’accent sur la cohérence et l’harmonie entre leurs différents styles, l’Azimut bouscule la structure standard de la famille de caractères moderne pour proposer un trio typographique aux formes hétérogènes et aux usages éclectiques. Chaque variante de l’Azimut convoque un point de vue sur la typographie et sa relation à l’écriture, à la forme du texte et à la forme du livre.

La tension entre ces 3 styles est — en un sens — un méta commentaire sur la création de caractère. En faisant plus avec moins, la famille typographique Azimut nous fait penser au concept de l’alphabet lui-même. Comme le suggérait Geibel, nous pouvons écrire des livres entiers avec quelques signes. Les designers de l’Azimut nous rappellent que 3 caractères typographiques suffisent peut-être à composer une bibliothèque entière.

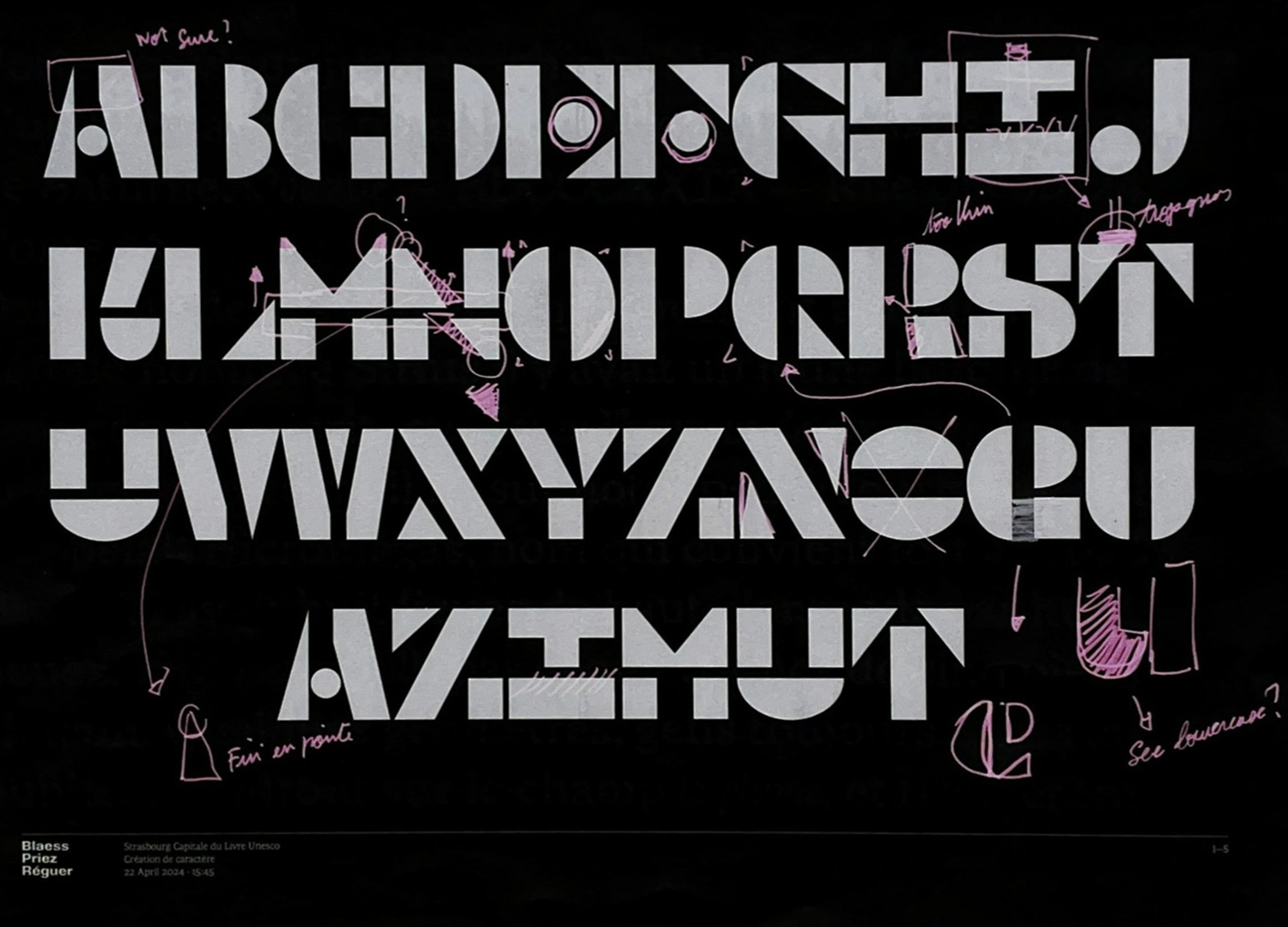

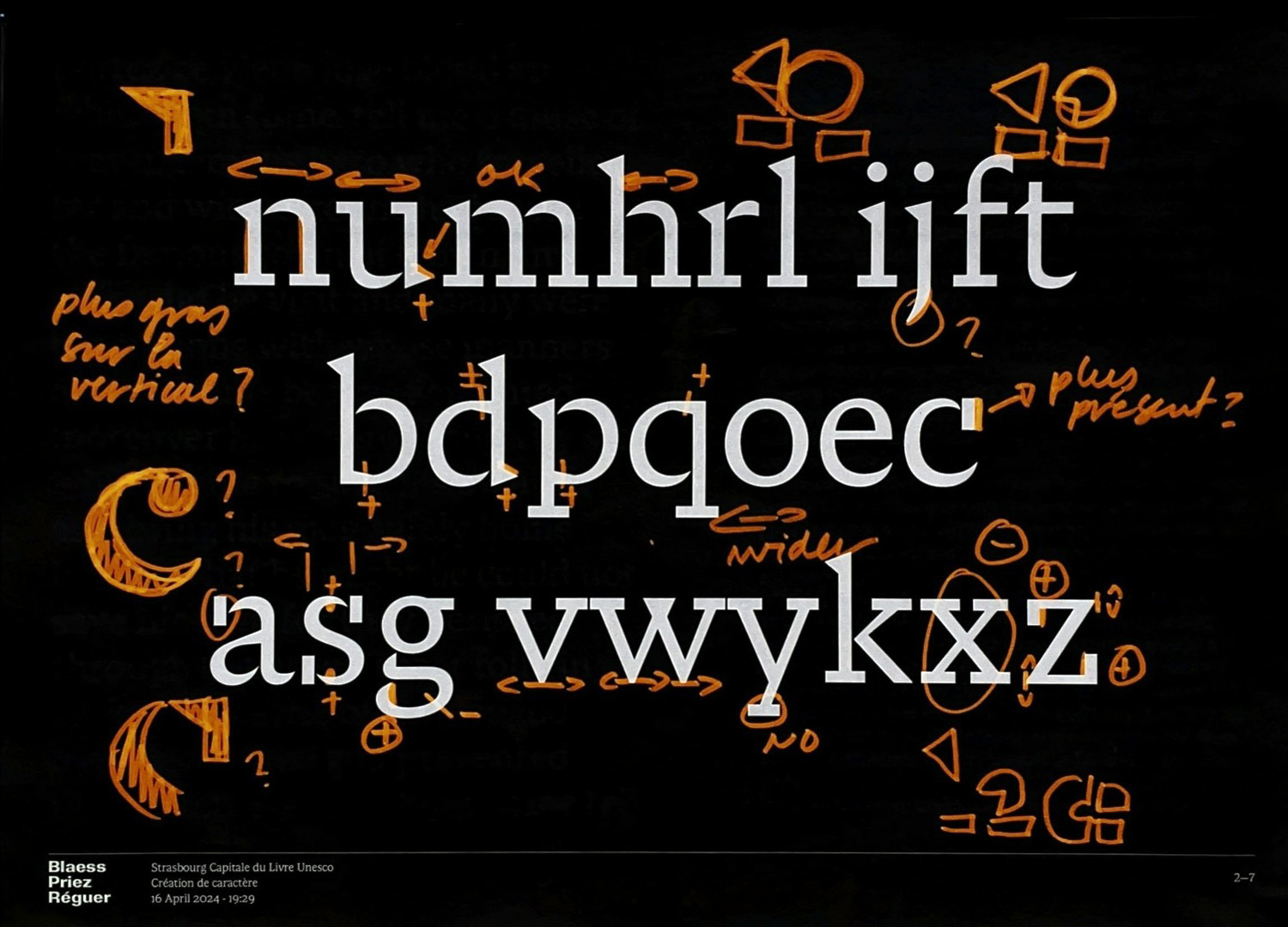

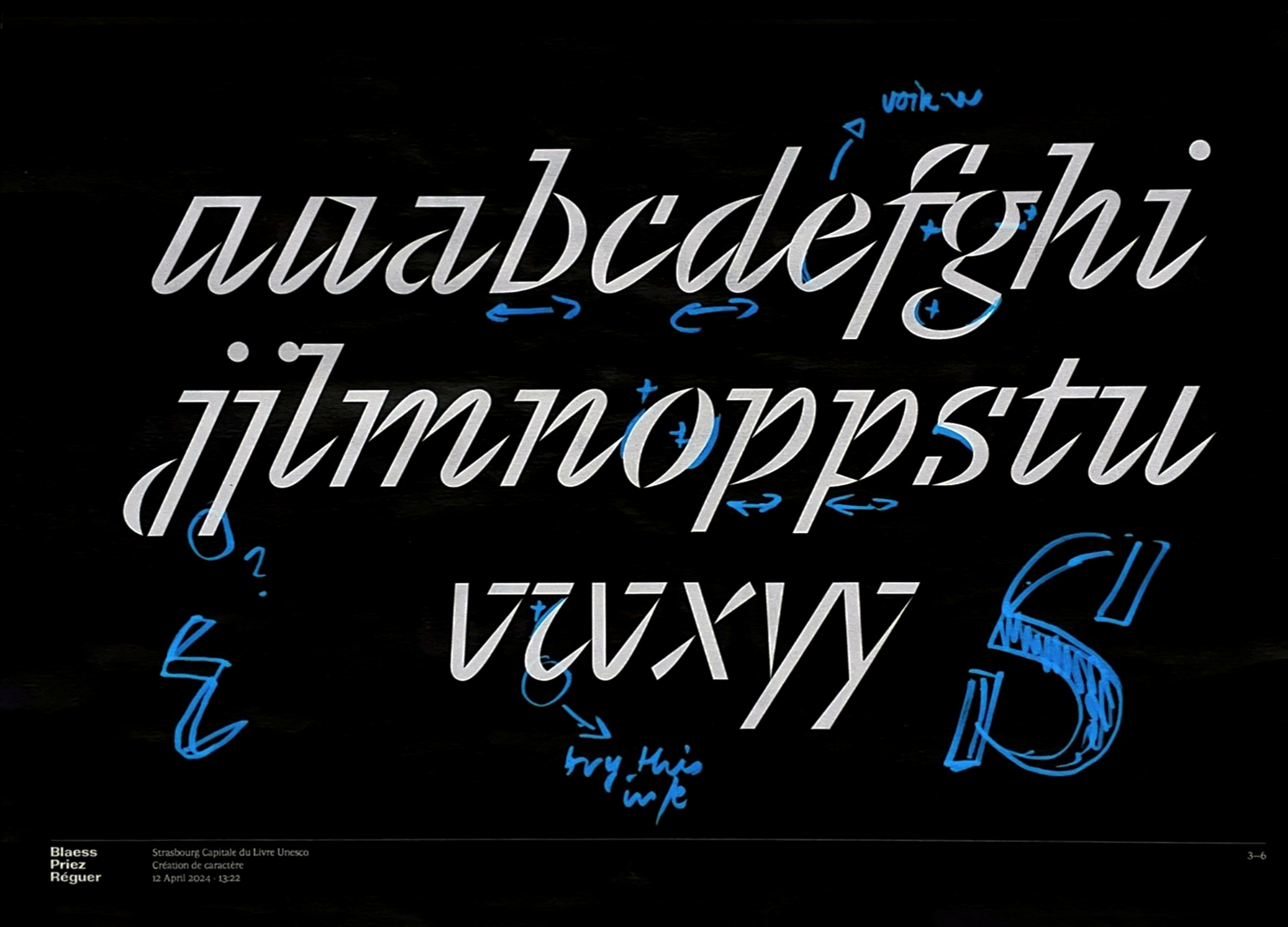

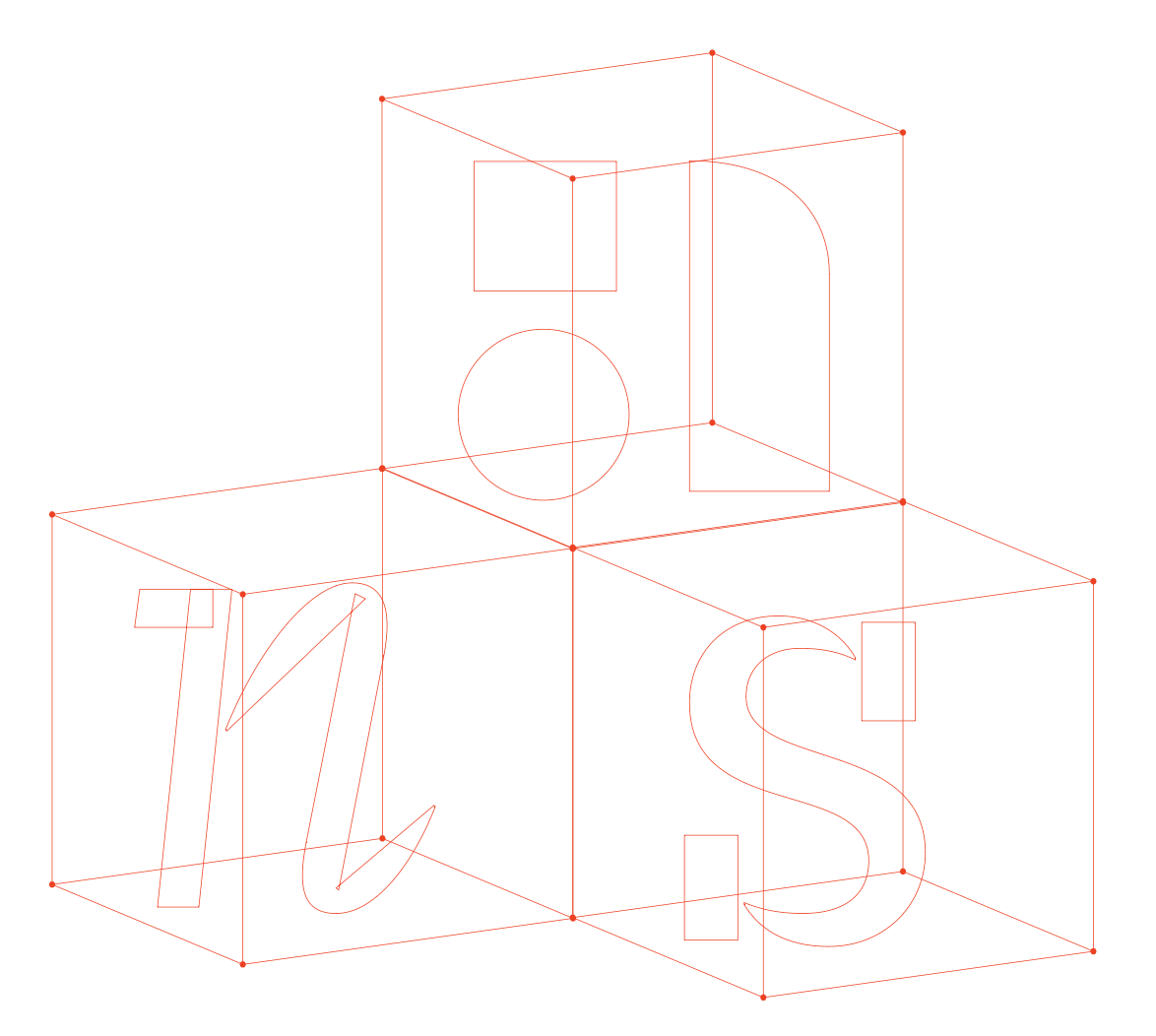

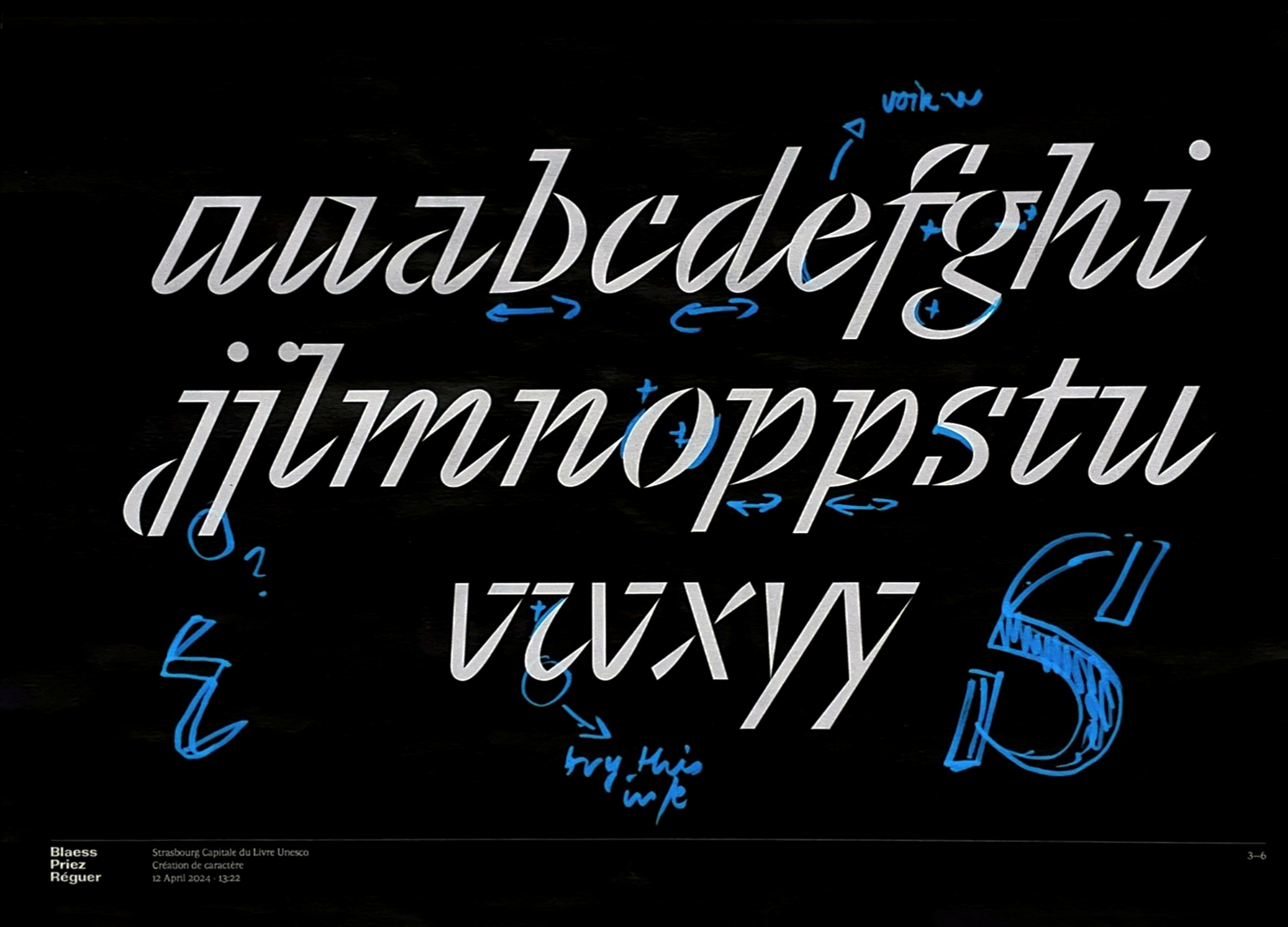

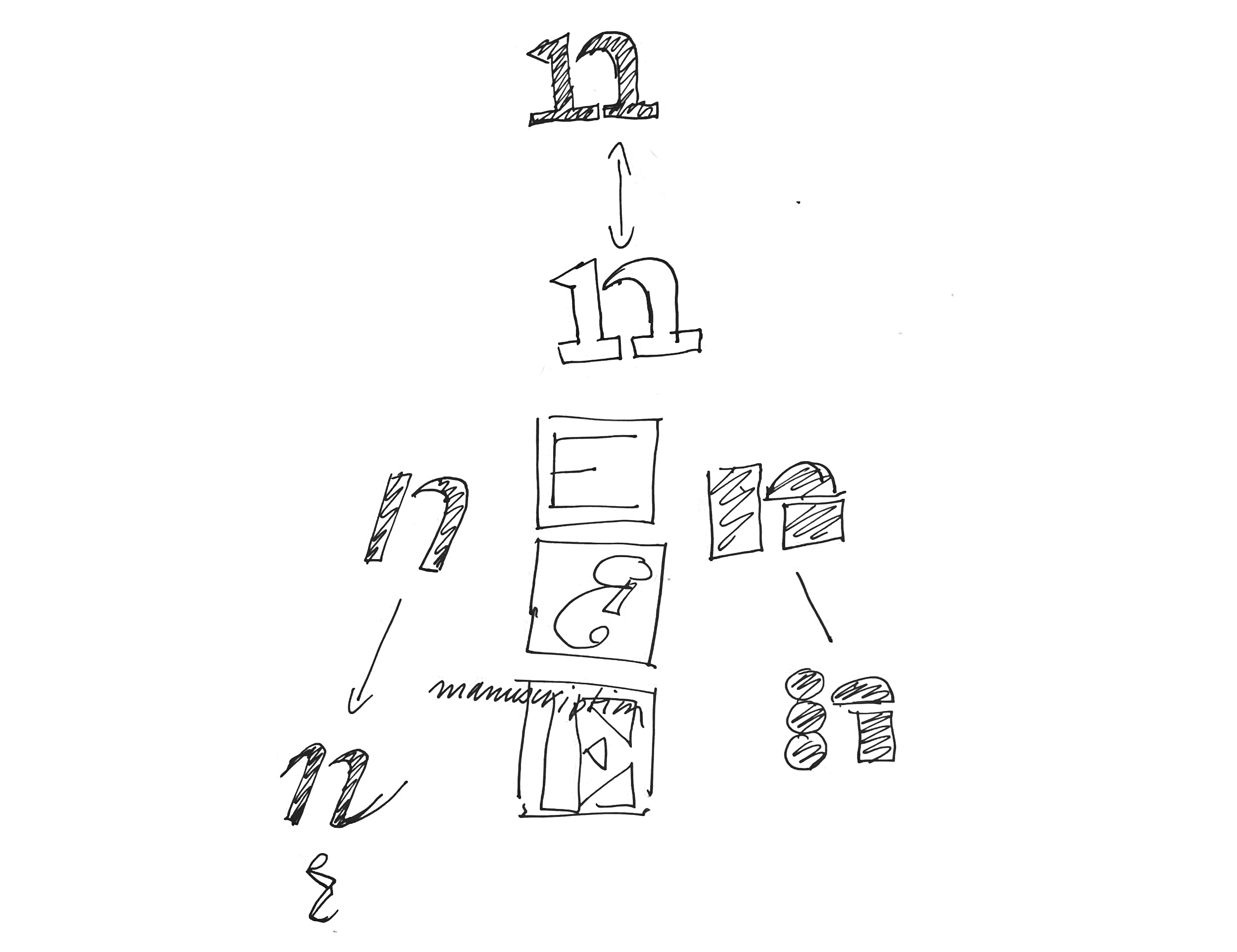

L’Azimut Regular est utile pour les lectures longues et immersives. Son dessin s’appuie sur un demi-millénaire de tradition typographique classique. Il est conçu pour effectuer le plus gros du travail textuel, le labeur, comme on le voit dans les livres de littérature, les essais ou les sites d’actualités. L’Azimut Italic arbore des caractéristiques de l’écriture manuscrite humaniste à la plume. Il sert à mettre l’emphase sur certains passages ou composer des textes avec des structures plus complexes. Aujourd’hui, nous utilisons l’italique pour marquer certains mots particulièrement importants, ou encore pour signifier les titres d’œuvres au sein d’un texte. L’Azimut Bold est construit, et fait d’assemblages élémentaires. Comme les premiers caractères bold de l’ère publicitaire, il a pour vocation d’attirer l’attention sur des couvertures de livres, des logotypes ou des affiches.

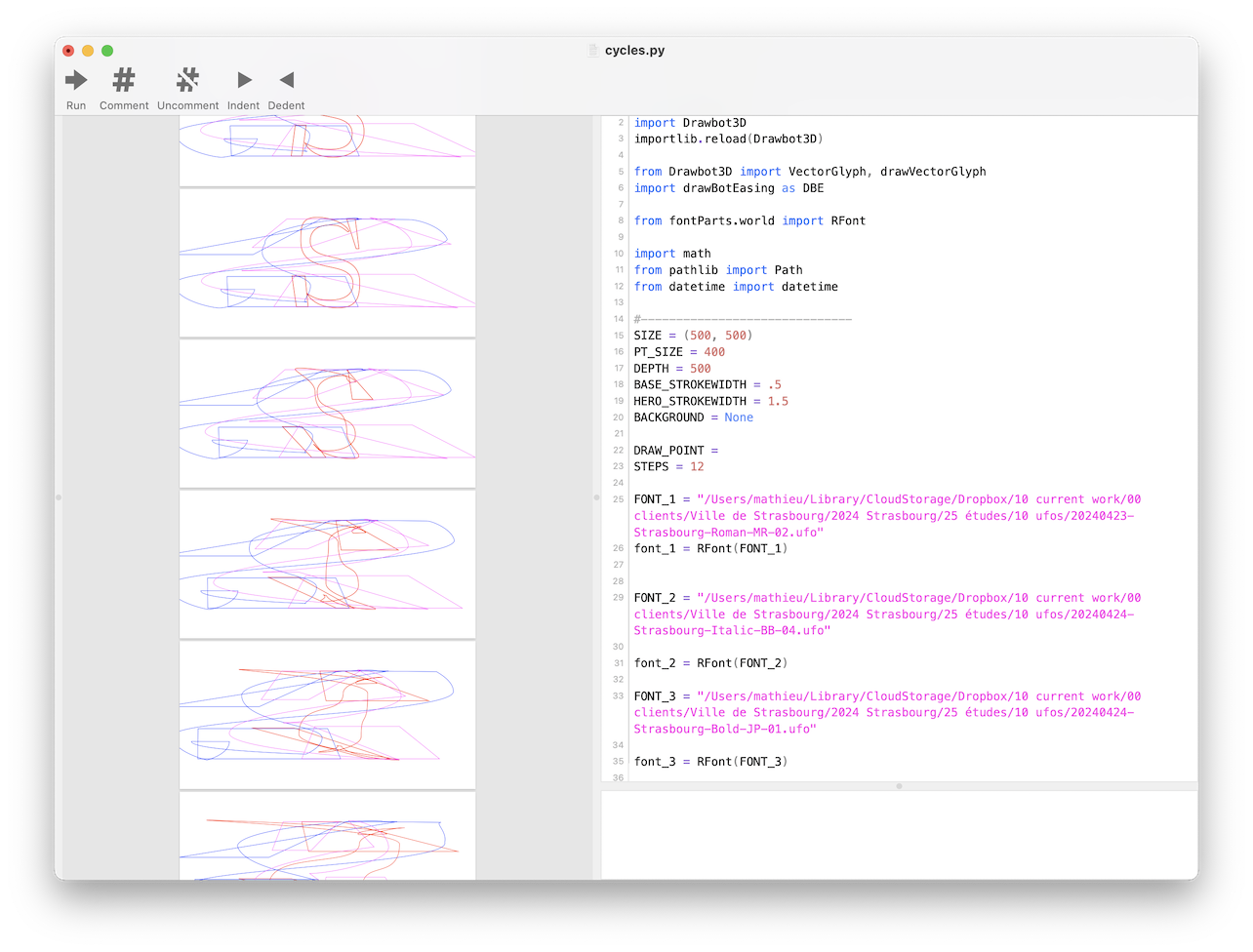

On pourrait presque placer les 3 styles de l’Azimut aux différentes extrémités d’une étrange carte formée par l’intersection de deux spectres : le premier allant d’écrire à construire, l’autre de lire à voir. Pourtant, bien qu’ils renvoient à la calligraphie humaniste, aux premiers caractères typographiques de la Renaissance ou aux expérimentations géométriques d’avant-garde, les 3 styles de l’Azimut sont reliés entre eux grâce à leur fini résolument modulaire et numérique.

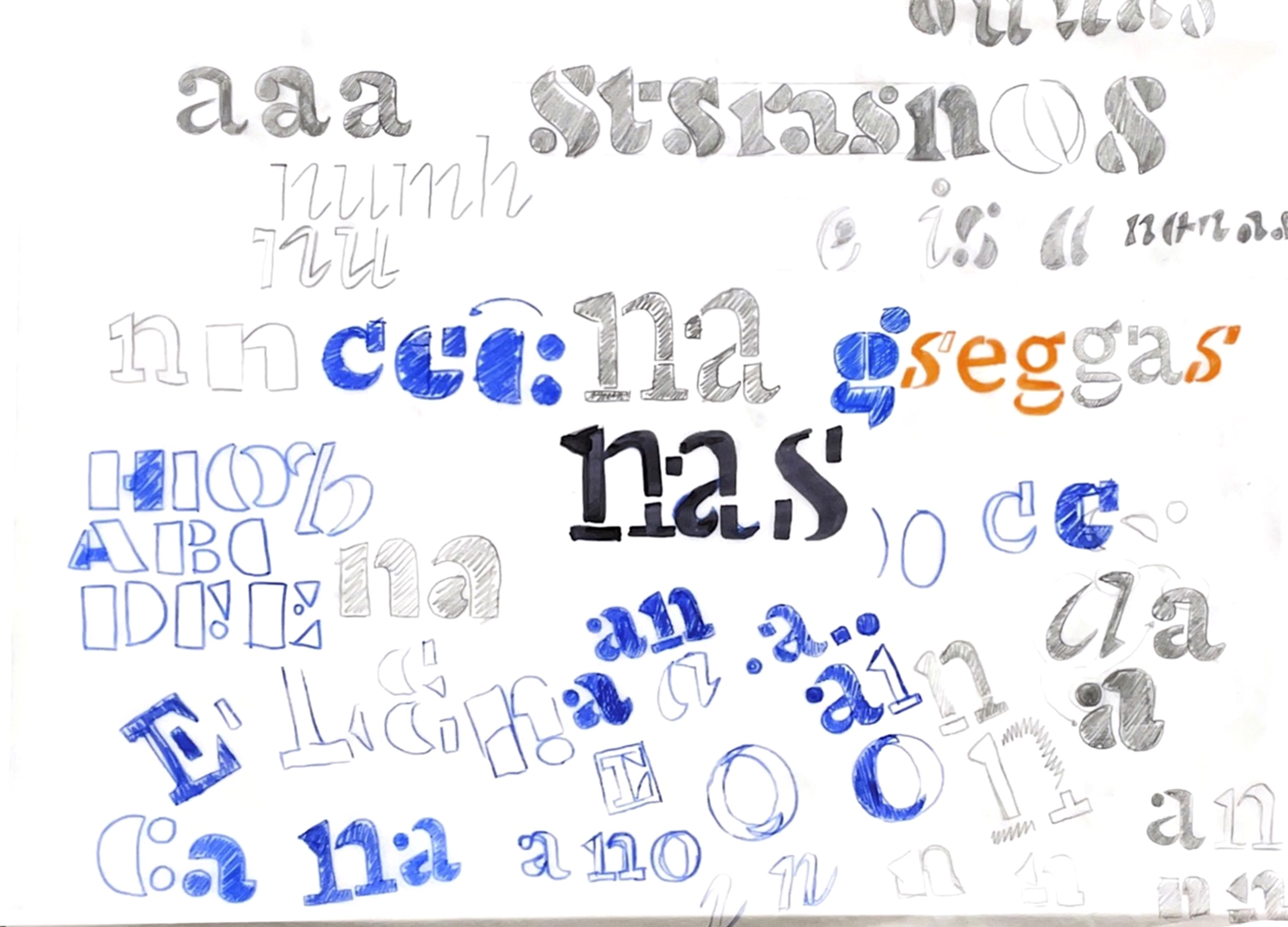

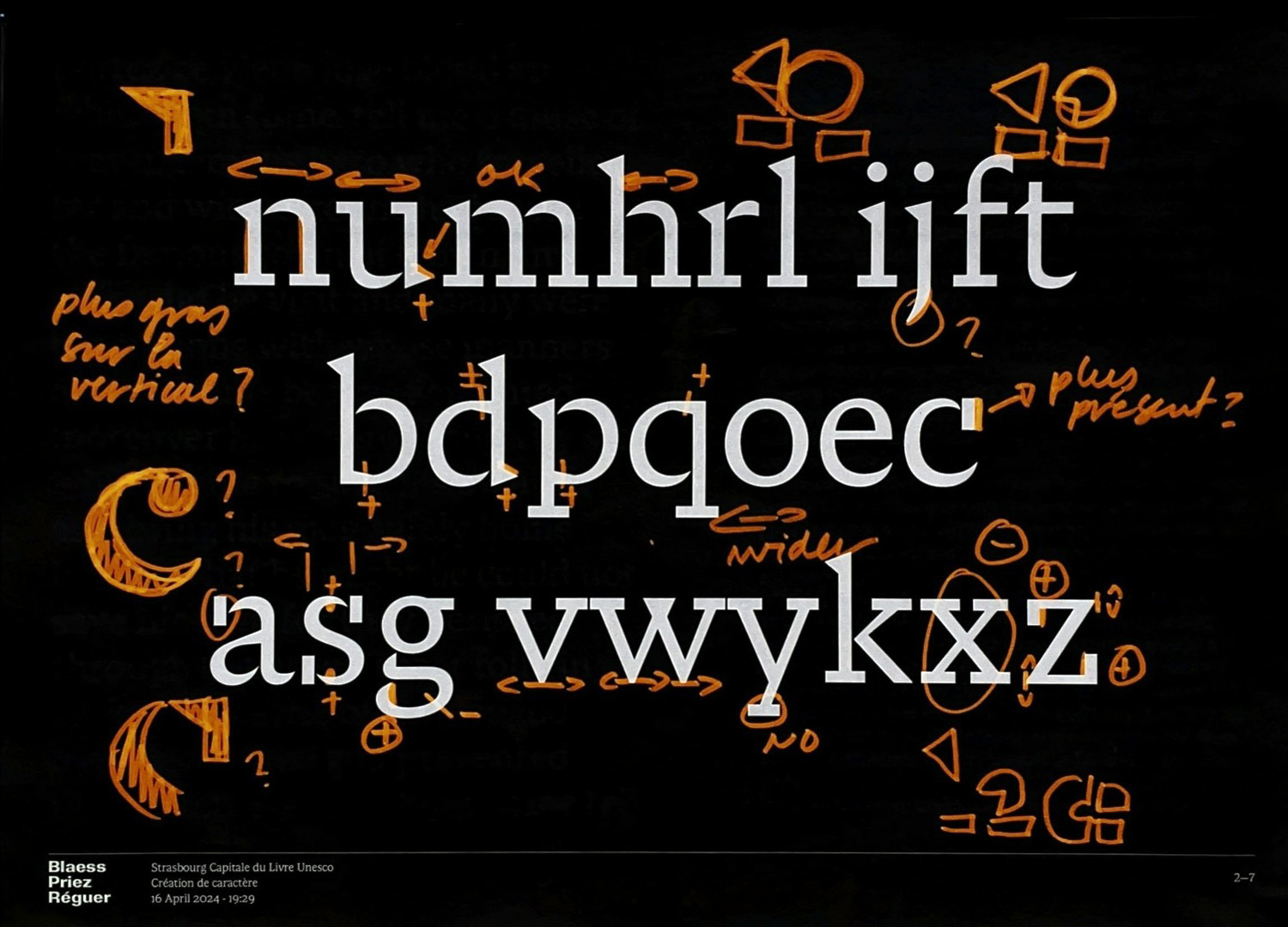

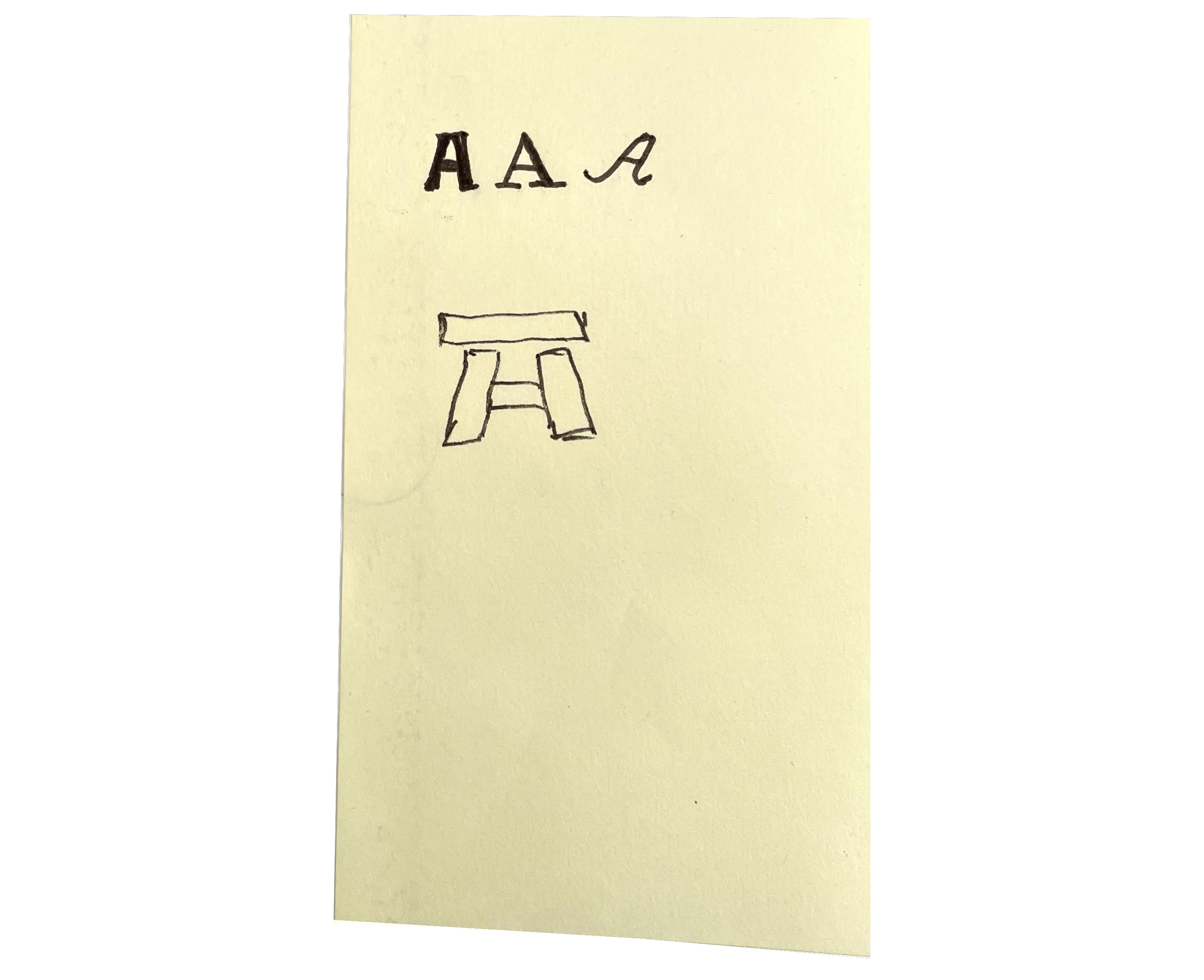

Dans l’écriture manuscrite courante, la modularité des lettres est parfois apparente. Quand on écrit un m, la forme du n est répétée. Un h est écrit d’une façon très similaire au n. Il n’est pas non plus si différent d’un i ou d’un l. Pour faire le u, on trace généralement un n à l’envers — il était d’ailleurs impossible de distinguer le n et le u dans l’écriture allemande jusqu’aux années 40, où il était d’usage de placer une barre horizontale au dessus du u pour éviter la confusion avec le n. D’autres lettres réutilisent des éléments similaires, mais placés différemment. Les b, d, p et q sont composés de « bâtons et des ronds ». Le « rond » est aussi utilisé pour former le o, et même parfois g. On retrouve cette modularité dans les lettres capitales. Pour faire le côté droit d’un D, on utilise généralement la forme du C, en miroir. Des formes similaires apparaissent plusieurs fois dans un B, puis dans un P et un R. Le Q est un O, possédant un trait supplémentaire. A, V, parfois W, réutilisent les mêmes triangles ouverts (le Lambda grec). Le I se retrouve répété dans le B, D, H, L, P et R.

Avec cette logique, il est possible de construire de longs textes avec un jeu réduit de pochoirs ou de modules. Combinés et réutilisés, ils peuvent permettre de créer la plupart des lettres de l’alphabet. Il y a des siècles, des manuscrits et des recueils de cantiques étaient peints à l’aide d’un système de pochoirs comparable. Aujourd’hui, dans les rues de Strasbourg et d’autres grandes villes d’Europe de l’Ouest, il est toujours courant de voir des numéros de rue ou de maison peints eux aussi à l’aide de pochoirs basés sur les dessins des artisans français du xixᵉ siècle.

S’appuyant sur la modularité de l’alphabet latin, les dessinateurs de l’Azimut ont connecté entre eux les différents membres de leur famille typographique grâce à une série de détails partagés par tous les styles. La modularité permet la réutilisation d’éléments et tire parti d’un des piliers de l’informatique moderne : le copier-coller.

Certains lecteurs ou certaines lectrices pourraient penser qu’il s’agit là d’un raccourci, mais c’est en fait une nouvelle incarnation de l’ambition qui traverse l’Azimut : faire plus avec moins. Azimut réutilise de façon radicale ses formes élémentaires, et affiche fièrement sa nature numérique.

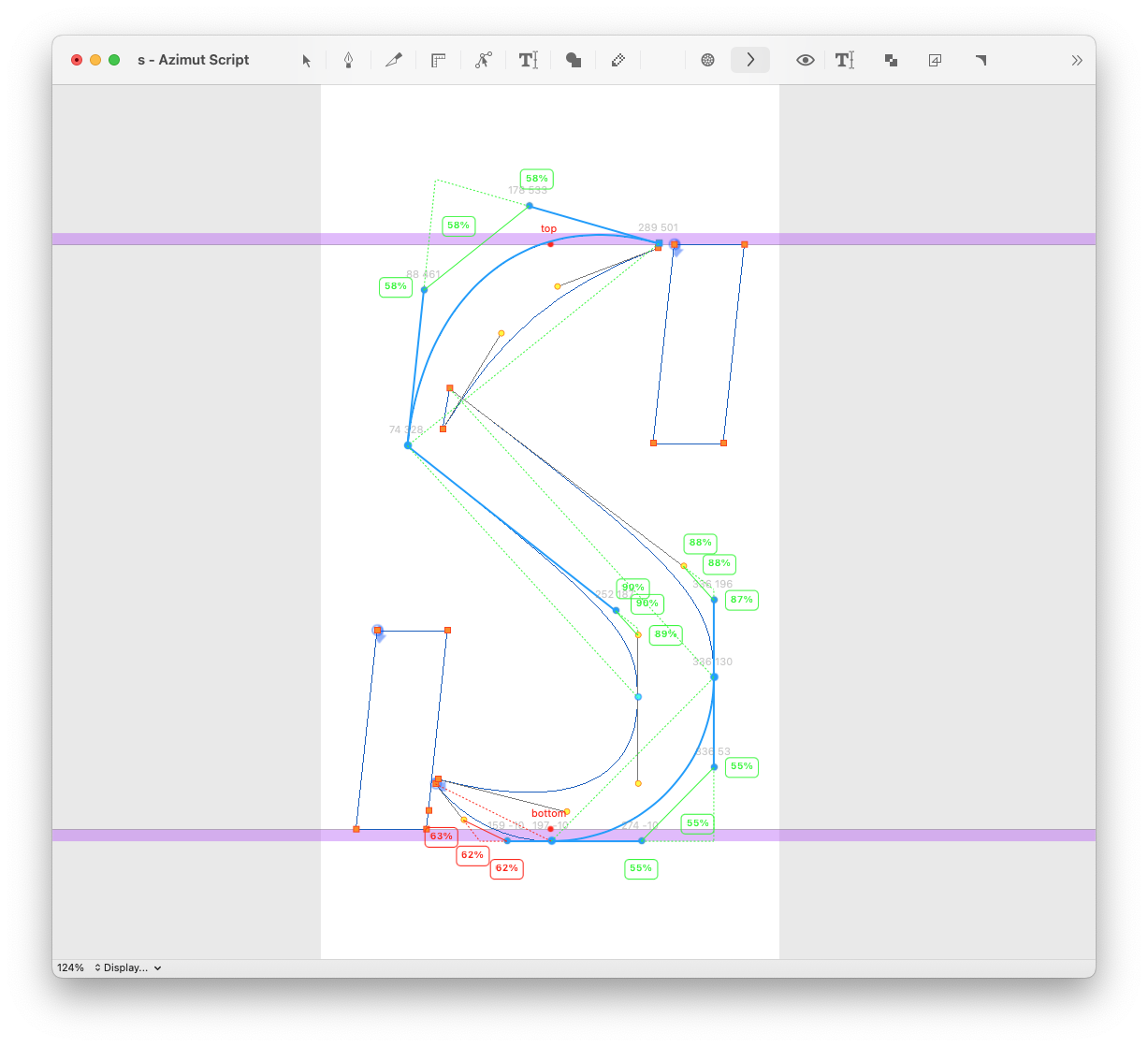

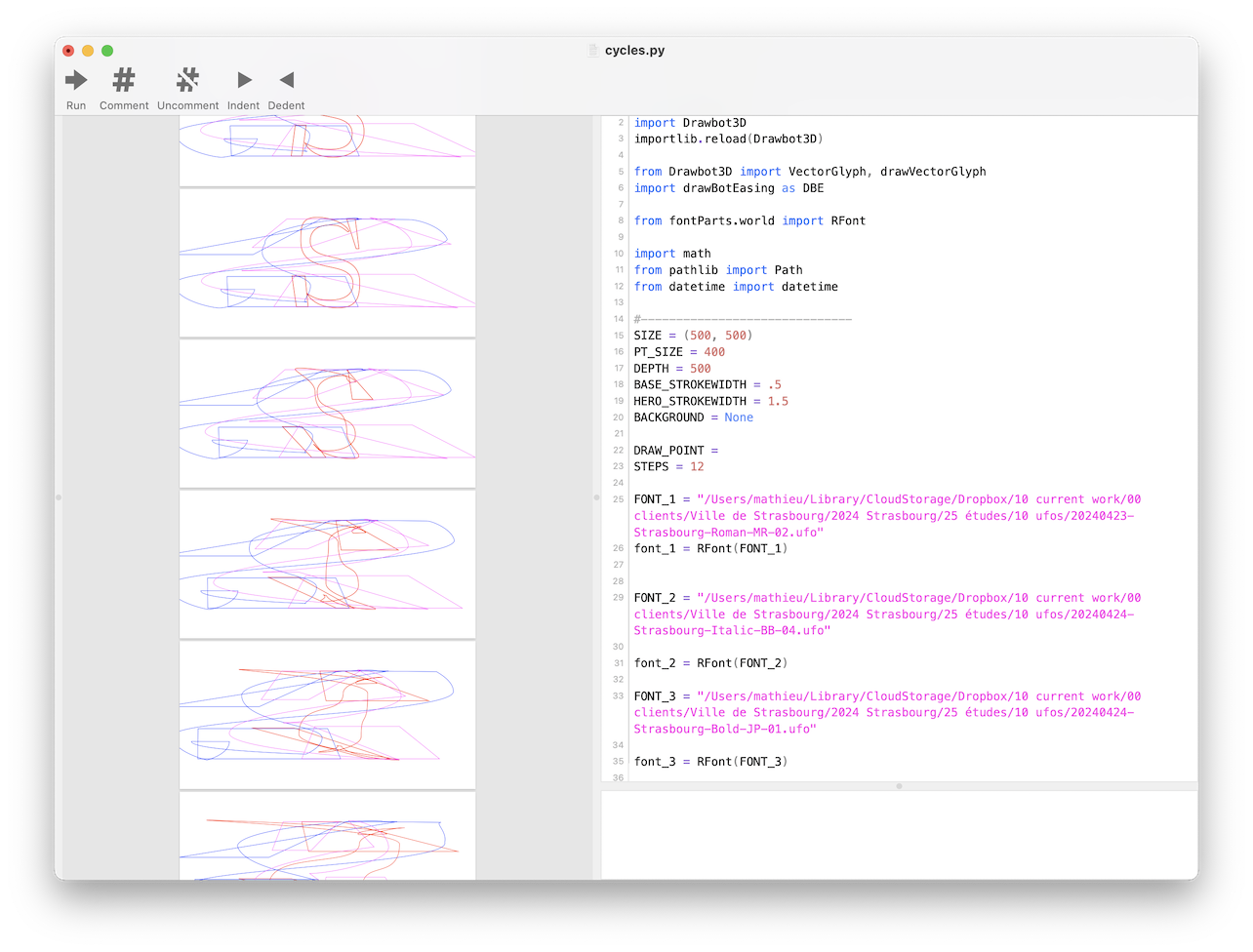

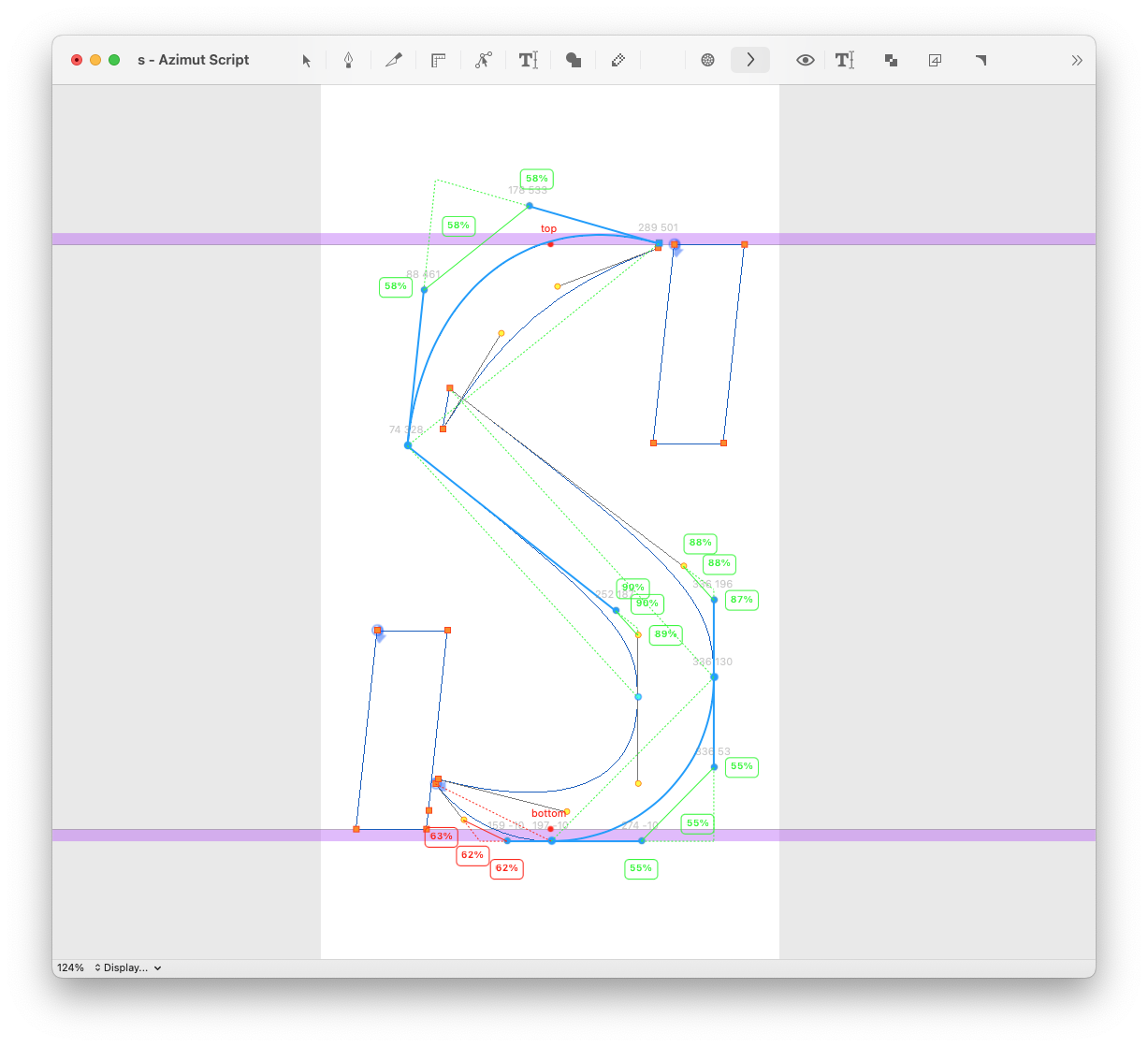

D’un point de vue artistique, dessiner les contours d’une lettre diffère de l’écriture. Le designer qui tient un pinceau ou un stylo peut rapidement tracer un trait sur le papier. Seuls quelques traits sont nécessaires pour former une lettre. Pourtant, à l’écran, ce n’est pas le trait lui-même qui est dessiné, mais les contours autour de ce trait. Ces contours séparent le premier plan, la lettre dessinée, de son arrière-plan, la page. Les lecteurs accoutumés à l’informatique savent qu’il existe deux types de paradigme concernant les formats d’images. Ils peuvent être composés d’une collection de pixels colorés répartis sur une grille, comme les mosaïques d’autrefois. Les images peuvent aussi être enregistrées sous forme de contours — des équations mathématiques affichées sur l’écran ou imprimées en divisant précisément un espace physique. Toutes les lettres imprimées sur papier, ou affichées sur écran sont représentées par des points ou des pixels, respectivement, alors qu’elles sont dessinées avec des contours par les créateurs de caractères. La méthode actuelle moderne de dessin numérique des contours est née du travail de deux Français, le mathématicien Paul de Casteljau et l’ingénieur de la firme Renault, Pierre Bézier, à la fin des années 1950. Plus tard, au début des années 1970, à Hambourg, Peter Karow met au point une méthode qui utilise le dessin numérique des contours pour enregistrer les lettres sous forme de glyphes numériques. Tous les caractères numériques actuels utilisent encore cette technologie. Alors que certains créateurs cachent ingénieusement le fait que ces lettres soient constituées de contours (en émulant la texture de l’encre, ou encore la matérialité du papier…), Azimut revendique fièrement son origine numérique.

Dans les trois styles du caractère Azimut, les majuscules sont monochasses. Cela signifie que chacune d’elles possède la même largeur totale et occupera le même espace. Généralement, le W est significativement plus large que le E, ou le F, alors que le I serait généralement la lettre la plus étroite. Cette contrainte des largeurs de majuscules s’étend au-delà de chacun des trois styles : les capitales de toute la famille typographique sont également « triplexées » ; c’est-à-dire que la valeur monochasse est la même dans le Regular, l’Italic et le Bold. Ce petit tour de force typographique permet aux utilisateurs de l’Azimut de facilement interchanger les capitales d’un style à l’autre au sein de leurs textes, offrant alors de nouvelles possibilités ornementales. Si les designers professionnels sont plus au fait des avancées techniques modernes comme les fonctionnalités OpenType, le crénage ou autres astuces de réglage des approches, cette interchangeabilité des majuscules de l’Azimut permet aux utilisateurs non-professionnels de créer des compositions percutantes, même dans des logiciels grand public dépourvus de ces fonctionnalités, comme Word ou PowerPoint. Les concepteurs de l’Azimut nous rappellent que le bon design peut être réalisé avec n’importe quel logiciel. Adopter et embrasser les technologies accessibles au plus grand nombre pour aider tous les utilisateurs et utilisatrices à façonner leurs textes, à bien y réfléchir, c’est la définition de la méthode Gutenberg…

Cette famille de caractères résulte du travail d’un trio de dessinateurs. Si l’on peut croire que chaque style a été indépendamment créé par Benjamin Blaess, Julien Priez ou Mathieu Réguer, tous sont au contraire le résultat d’un travail commun du groupe. Ensemble, ils ont nommé le caractère « Azimut », un angle défini par 3 points dans l’espace, une mesure de navigation utilisée pour décrire la position d’un objet céleste relative à l’horizon et un observateur.

Azimut est un point de départ, une invitation à l’exploration, un outil pour composer la multiplicité du livre, et écrire la pluralité de la ville.

La typographie Azimut a été commandée par la Ville de Strasbourg dans le but de soutenir la création contemporaine typographique durant sa labélisation en tant que Capitale mondiale du livre Unesco. Il existe peu de meilleurs lieux que Strasbourg pour parler de l’écriture, de notre alphabet et de la typographie. Il est fort probable, par exemple, que Johannes Gutenberg ait développé sa technique de fonte de caractères mobiles et d’impression pendant ses années strasbourgeoises. Johannes Mentelin a aussi commencé à imprimer à Strasbourg immédiatement après la finalisation de la Bible de Gutenberg à Mayence. Que Strasbourg ait été ou non le berceau de l’impression européenne ainsi qu’un endroit majeur pour la pratique de cet art, la ville a toujours été un véritable catalyseur de l’édition dans le continent. Son université date du xviᵉ siècle. Quand Johann Wolfgang von Goethe y étudie entre 1770 et 1771, il est subjugué et captivé par la beauté de la cathédrale. Il est sans doute exagéré de comparer un tel monument construit sur plusieurs siècles à une typographie. Pourtant, comme le note Neil MacGregor, « Goethe voyait dans la façade de la cathédrale une structure cohérente avec un millier de détails, il “pouvait les savourer et les apprécier, mais en aucun cas les comprendre ou les expliquer.” C’est une structure, qui, malgré ses détails et sa diversité, lui a laissé une impression d’unité, de plénitude et de grandeur. »

On pourrait dire la même chose de l’alphabet latin, ou encore de l’Azimut.